6、紅外陣列傳感器

紅外傳感器市場需求廣,在國內傳感器中是起步相對較早的領域,目前國內有高德紅外,睿創微納、大立科技、颯特紅外等中大型紅外傳感器和熱像儀企業。但在紅外陣列式傳感器這一細分領域,與國外先進水平仍有較大差距。

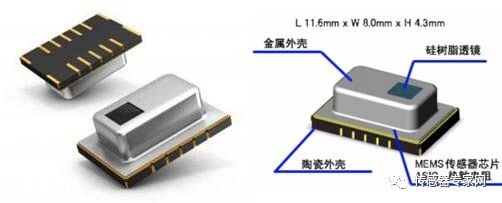

紅外陣列傳感器是指在同一芯片上集成了80×60至240×180個敏感單元的紅外傳感器,可接收并檢測目標物體輻射的紅外能量,經光電轉換后輸出與目標物體的溫度分布及紅外輻射強度相關的電信號。

紅外陣列式傳感器相比目前日常廣泛應用的單元紅外傳感器具有精度高、檢測范圍寬、能輸出可觀察的圖像信號等優點,在工業檢測、家庭安防、智能家居、節能控制、醫療看護、流量計數、氣體檢測、火災監控、消費電子等領域有著廣闊的應用場景,將取代單元紅外傳感器。

據知名市場研究機構Yole的統計數據顯示,紅外陣列式傳感器市場規模已達 10 億美元以上,并且每年的增速高達 50%以上。

紅外陣列式傳感器的技術被 ULIS,FLIR等歐美廠商壟斷,國內廠商在晶圓級封裝技術、信號處理專用芯片技術等方面有較大差距。

7、智能光纖傳感器

智能光纖傳感器主要用于航空發動機,重型燃氣輪機的狀態監測,對發動機工作過程中的壓力、溫度、振動、應變、位移、尾氣成分等參數進行實時測量,為發動機/燃氣輪機的工作狀態,健康狀態,故障分析提供數據支撐。

我們知道,光纖傳感器天然具有抗電磁、原子輻射干擾的能力,具備工作溫度高,多傳感器組網,可信號預處理分析,數字化通用接口等諸多優點,因此在重大工程設備上智能光纖傳感器有很大作用。

被譽為制造業皇冠上的明珠——發動機/燃氣輪機,智能光纖傳感器的應用不可少。國際上的工業商巨頭們——GE,西門子,普惠,羅爾斯羅伊斯等,都已經將智能光纖傳感器用于自家發動機/燃氣輪機產品的狀態監測。

而我國光纖智能傳感器研究起步較晚,且目前相比其他傳感器領域,關注度不夠,投入的人力物力較少,與國外的研制水平相差較大,用于燃燒室超高溫環境的智能光纖傳感器領域的差距尤為明顯。

8、小型化集成式氣體傳感器

國內氣體傳感器領域目前有漢威科技、四方光電等中大型企業,但產品多為單獨的氣敏元件,落后國際平均水平一代,落后德國先進水平兩代。

目前國際先進智能氣體傳感器已能在一個小型封裝內集成氣體傳感、信號采集、信息處理、校準數據存儲、溫度補償以及數字接口等功能。

劍橋傳感器Cambridge CMOS Sensors(CCS)采用 DFN/LGA 封裝的氣體傳感器最大尺寸不超過 2.7mm×4mm,最大功耗不超過 10mW。博世已推出集氣體、氣壓、溫度和濕度傳感器于一體的 MEMS 環境傳感器。瑞士 盛 思 銳 采 用 DFN 封 裝 的 氣 體 傳 感 器 尺 寸 達 到2.45mm×2.45mm×0.75mm。

這些代表性的氣體傳感器目前國內仍沒有廠商的技術水平能夠達到,在敏感材料研發、敏感材料加載技術、集成信號調理采集技術、多傳感器數據融合技術、智能氣體傳感器 SIP 封裝工藝、海量傳感器批量校準技術等方面,存在較大差距,亟待提升。

9、集成式智能傳感器和微系統模組

物聯網、移動互聯和人工智能技術對智能傳感器和微系統模組有強烈的需求,全球科技巨頭紛紛布局。我國在單體傳感器上已經遠遠落后歐美日等國家,而在集成式智能傳感器和微系統模組方面我們和國外處于同一起跑線。

這是一個難得的機遇,我國需要把握住,推動基于 SESUB(半導體基板埋

入)和 SiP(系統級封裝)工藝的集成式智能傳感器和微系統模組的研發和產業化。

此外,研發跨環境和聲學類、慣性類等集成式智能傳感器以及手機、手表、手環、無線耳機、AR/VR 以及 IoT、IPM(智能功率模塊)、TPMS 胎壓監測等消費類電子、汽車電子和智能家具等應用領域的 SiP 模組產品。

10、傳感器網絡技術

許多場景下,需要獲取多個參量數據對測控的設備、環境進行判斷,這樣單個傳感器遠遠無法達到需求。而在多傳感器應用下,使用有線或者無線等網絡技術對傳感器進行集成,將是關鍵。

傳感器網絡技術采用的方法有:單個節點通過多個數據通道對多個測點數據進行采集數據;通過無線方式,對多個單個智能傳感器節點數據進行采集處理;先通過有線方式將多個測點數據進行采集處理,然后通過無線網技術對有線方式處理后的節點進行組網,對數據進行二次處理。

例如在汽車應用中,傳統上使用有線線束進行數據傳輸,總長度一般有近2公里,最多達5公里。而在特斯拉上使用了車載以太網芯片技術進行傳感器信號的傳輸,有效較少了線束長度。

傳感器網絡技術主要存在網絡協議技術、功耗技術、無線射頻技術等難點。

11、傳感器智能處理算法

如同EDA技術,高效的算法在智能傳感器里面具有重要的作用,能夠更大程度發揮傳感器的性能,提高傳感器的精度,同時使用人工神經網絡、回歸算法等計算技術和數據融合處理方法,將廣泛應用于越來越復雜的檢測中,并且實現自校準功能。

為了使傳感器滿足具體行業應用要求,需要開發新傳感器智能算法,通過數據融合技術,將多參量數據進行綜合處理。為了使傳感器功耗更低,還需要研究開發智能控制算法、傳感器休眠算法、時間同步算法等。

物聯網、人工智能、機器人等新應用場景,要求傳感器需要更加“智能”,而這些智能很多時候都是通過算法賦予。

結語

雖然離本份報告發布已過去3年,但傳感器是個需要技術沉淀、厚積薄發的基礎技術產業,報告中所列11個重點發展方向,即使在2023年的今天,仍是我國傳感器產業薄弱中的薄弱環節。

這11個關鍵傳感器技術,從技術重要程度和市場應用角度出發,是中國傳感器領域最亟需攻破,未來也具備廣闊需求和應用場景的細分領域。當前我國傳感器企業突破有限,仍需努力!

本文部分資料來自:中國電子技術標準化研究院